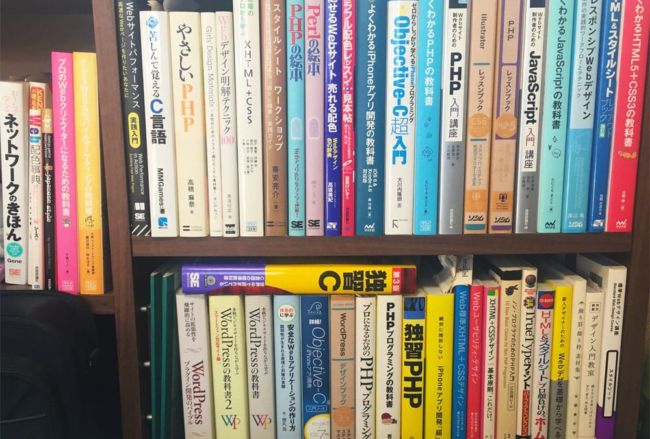

※ 写真はイメージです。実際の事務所はこの写真より大幅に見劣りします。

概要

- 屋号Trade Name

- ファーストステップ (個人事業主)FIRSTSTEP

- 代表者Delegate

- 谷 元博Motohiro Tani

-

谷 元博 (44)

谷 元博 (44) - 設立年月日Founding of Company

- 2006年10月8日2006/10/8

- 所在地Address of Office

- 愛知県岡崎市戸崎町才苗8番地118-11 Sainae Tosaki-cho Okazaki-shi Aichi-ken 444-0840 JAPAN

- 電話番号Telephone Number

- 0564-74-0457

※ お問い合わせは基本的にお問い合わせページからメールしてください。

営業電話が多過ぎて業務の邪魔になるのでこの電話機は電源を入れていません。

契約中のクライアント様には携帯の番号をお教えしております。0564-74-0457 - 制作に使用する言語やソフトなどLanguage and Software

-

- HTMLHyperText Markup Language

- CSSCascading Style Sheets

- JavaScript & jQueryJavaScript & jQuery

- PHP & MySQL & WordPressPHP: Hypertext Preprocessor & MySQL & WordPress

- TeraPadTeraPad

- InkscapeInkscape

- PhotoshopPhotoshop

- 事業内容Enterprise

-

- ウェブサイトの運営Website Management

- ウェブサイトの制作・維持管理・相談・診断・運用指導Website Creation

- プログラム開発・スクリプト開発Software Development

- 依頼があればパソコンやタブレットなどに関するサポート全般 (操作指導・故障診断・修理など)PC Support

余談:私の勉強法について

このサイトはWeb制作のサイトという扱いにしているので、私自身に関することはあまり書かないようにしているのですが、勉強方法などをたまに人から聞かれることがあるのでこの目立たない位置に書いておきます。

私のWeb制作の技術はすべて独学です。

過去にWeb関係の企業に勤めたこともなく、教えてくれる人が身近にいたことは1度もなく、上画像のような技術書を一人で地道に読み、実際に何かを作ってみたり、コツコツ試行錯誤してきた経験の積み重ねになります。

独学で身に付けた技術ではありますが、私としては自分が作るサイトやプログラムは教科書通りの基本に忠実な作り方をしているつもりです。

たまたま私は「本で勉強する」という形が自分に最も合っていただけで、人によっては「ネットで勉強する」や「どこかの学校に入って学ぶ」という形のほうが向いているかもしれません。

学び方は問題ではなく、最も重要なのは、

できなくても続ける。

理解できない内容があったとしても続ける。

ことだと思います。

理解できない内容があったとしても、続けてさえいれば人間いつかはできるようになるものです。(2020年現在、私はこの業種を足掛け10年以上やっています)

もし、その内容を理解するために中学・高校レベルの国語や数学、英語の知識が必要になったなら、それも勉強し直せば良いのです。

Webの世界は技術が廃れるサイクルが早く、常に新しい技術や用語が世に出てきます。

そんな中で必要になるのは、

Webの技術などに興味があるか。

自分から勉強する習慣。

ではないかと思われます。

もし「私のような(フリーランスの)Web制作の仕事をやりたい」という人がいた時は、私は「やめとけ、企業に就職したほうが絶対良いよ」と即答しますが、どうしてもこの道に進みたい人は上記のような心構えがあると良いのではないかと思います。

【補足】

私は企業に勤めることがどうしても性に合わずにできなかったので、これをやり続けるしか道がなかったのです。社会不適合者といって良いでしょう。